【中山みき】とは? 天理教の教祖が示した「陽気ぐらし」の心

この記事では、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した宗教家、中山みきについてわかりやすくご紹介します。彼女がどんな生涯を送り、どのように天理教を創始し、そして「陽気ぐらし」という教えを説いたのか。歴史が苦手な方でも読みやすいよう、なるべくシンプルにまとめましたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

中山みきの生い立ち

- 生年月日:1798年6月2日(寛政10年4月18日)

- 出身地:大和国山辺郡西三昧田村(現在の奈良県天理市三昧田町)

- 家族背景:庄屋の前川半七と母・きぬの長女として生まれる

子どもの頃からたいへん優しく、信仰心が強い性格だったと伝えられています。19歳の頃には浄土宗の五重相伝を受けるなど、若い時期から宗教的な関心が深かったことがわかります。

現在で回っている写真は本人の写真ではないようです。

13歳での結婚と主婦としての活躍

- 結婚相手:庄屋敷村(今の天理市三島町)の庄屋・中山善兵衛

- 結婚年:1810年(文化7年)9月15日、なんと13歳でお嫁に行きました。

中山家に嫁いだ後は、家事や農作業だけでなく、地域の人々の世話役としても活躍。周りの方々から「慈悲深い」と慕われるほど、思いやりあふれる女性だったようです。

運命を変えた神の啓示

大きな転機が訪れたのは、天保9年(1838年)10月26日、中山みきが41歳のときでした。

世界と人間を創った「天理王命」と呼ばれる親神が、みきの体を通じて「神の教え」を伝え始めたと言われています。

これが後に大きく広まる天理教のはじまりです。

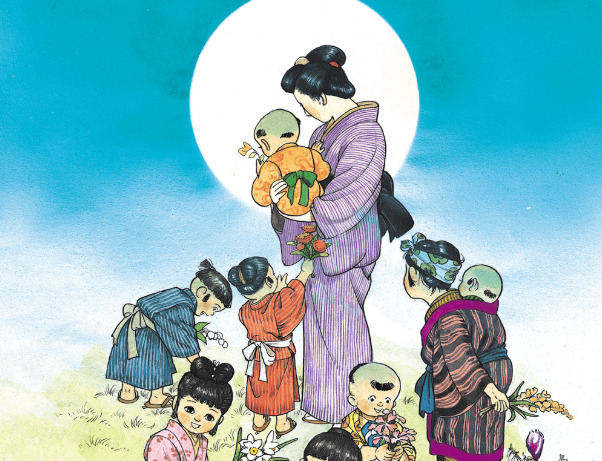

貧しい人々への施しと「をびや許し」

神の啓示を受けてから、中山みきは家財をすべて貧しい人に施し、あえて自分自身が貧困の道を選びました。これは、物質的な豊かさにとらわれるより、心の豊かさを大切にする姿勢の表れでもあります。

さらに嘉永7年(1854年)には「をびや許し」という活動を始めます。

- をびや許し:妊婦さんが安心して出産できるよう、安産祈願のようなもの。

当時は医療も十分でなかったため、これによって多くの妊婦さんが救われ、「天理教」の評判はさらに広がっていきました。

迫害の中でも広まる教え

人々から「生き神様」と呼ばれるほど信仰を集めたことで、神社仏閣や官憲から迫害を受けるようになりました。それでも中山みきは、困っている人を助け、教えを説き続けることをやめませんでした。そのひたむきな姿に心を動かされる人はどんどん増え、天理教は全国的に勢力を拡大していきます。

中山みきの晩年と現在まで続く信仰

- 明治20年(1887年)1月26日:中山みきは「現身(うつしみ)を隠した」とされ、天理教では「亡くなった」のではなく「姿を隠した」と教えられています。

- 彼女の魂は今でも世界の救済に力を注いでいるとされ、現在でも多くの信者がその教えを受け継ぎ、布教や社会活動に取り組んでいます。

中心となる「陽気ぐらし」の教え

天理教の根本である「陽気ぐらし」とは、

みんなが助け合い、仲良く暮らし、心から喜びを感じられる生活を目指す考え方です。

中山みき自身が生活の中で貧困の道を選び、人々と同じ目線で生きた姿は、この「陽気ぐらし」の実践そのものでした。

まとめ:今も心に生きる中山みきの教え

中山みきの生涯と教えは、200年近く経った今でも多くの人の心を支え続けています。

「陽気ぐらし」という言葉は、ストレスの多い現代だからこそ、よりいっそう響くのではないでしょうか。

- 助け合い

- 思いやり

- 互いの幸せを願う心

これらを大切にする生き方は、いつの時代も変わらず、人々にとっての理想かもしれません。興味を持った方は、ぜひ一度天理教の歴史や活動に触れてみてはいかがでしょうか。

教祖物語という漫画もあります。気なる方はぜひ読んでみてください。

お気に入りに追加

お気に入りに追加

に行こう!2025年イベント情報をお届け!.jpg)